Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург): различия между версиями

Ssayadov (обсуждение | вклад) (→Архитектура) |

Ssayadov (обсуждение | вклад) (→Дома Армянской церкви) |

||

| (не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||

| Строка 4: | Строка 4: | ||

==История== | ==История== | ||

| − | Первое прошение о постройке армянской церкви от архимандрита Минаса было подано в 1714 году, но было отклонено властями. Только 25 сентября (6 октября) 1725 года столичная община, насчитывавшая 30 дворов, получила согласие Синода на открытие молитвенного дома в деревянном здании на 3-й линии Васильевского острова. В январе 1740 года [[Ширванов Лука|Лука Ширванов]] получил разрешение построить «церковь армянскую небольшую каменную своим иждивением». Но после смерти Анны Иоанновны строительство прекратилось. В соответствии с манифестом, изданным в июле 1763 года, о свободном отправлении церковных обрядов всеми народами, поселившимися в России, в обеих столицах были отведены места под строение иноверческих церквей и причастных к ним зданий. | + | Первое прошение о постройке армянской церкви от архимандрита Минаса было подано в 1714 году, но было отклонено властями. Только 25 сентября (6 октября) 1725 года столичная община, насчитывавшая 30 дворов, получила согласие Синода на открытие молитвенного дома в деревянном здании на 3-й линии Васильевского острова. В январе 1740 года [[Ширванов Лука|Лука Ширванов]] получил разрешение построить «церковь армянскую небольшую каменную своим иждивением». Но после смерти Анны Иоанновны строительство прекратилось. |

| + | |||

| + | В соответствии с манифестом, изданным в июле 1763 года, о свободном отправлении церковных обрядов всеми народами, поселившимися в России, в обеих столицах были отведены места под строение иноверческих церквей и причастных к ним зданий. | ||

22 мая (2 июня) 1770 года по челобитной главы армянской общины [[Лазарев Иван Лазаревич|И. Л. Лазарева]] «с прочими армянами» последовало устное повеление Екатерины II «дозволить им построить в Петербурге церковь». Место для церкви было отведено на участке бывшей Малой придворной конюшни. | 22 мая (2 июня) 1770 года по челобитной главы армянской общины [[Лазарев Иван Лазаревич|И. Л. Лазарева]] «с прочими армянами» последовало устное повеление Екатерины II «дозволить им построить в Петербурге церковь». Место для церкви было отведено на участке бывшей Малой придворной конюшни. | ||

| − | Работы велись по проекту [[Фельтен Юрий Матвеевич|Ю. М. Фельтена]] достаточно быстро и уже в 1772 году церковь была освящена. Её строительство обошлось в 33 тыс. рублей. На сооружение храма И.Л. Лазарев лично пожертвовал 30 тыс. рублей, на которые и была сооружена церковь в соответствии с парадным великолепием центра столицы. За такую услугу общиной было позволено ему возвести на церковной земле свой собственный дом с южной стороны в линию с застройкой проспекта (Невском пр., 42). Выстроенное по проекту Фельтена жилое здание обошлось Лазареву в 50 000 рублей. Строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее. Позже он продал дома за ту же цену церковному приходу. | + | Работы велись по проекту [[Фельтен Юрий Матвеевич|Ю.М. Фельтена]] достаточно быстро и уже в 1772 году церковь была освящена. Её строительство обошлось в 33 тыс. рублей. На сооружение храма И.Л. Лазарев лично пожертвовал 30 тыс. рублей, на которые и была сооружена церковь в соответствии с парадным великолепием центра столицы. За такую услугу общиной было позволено ему возвести на церковной земле свой собственный дом с южной стороны в линию с застройкой проспекта (Невском пр., 42). Выстроенное по проекту Фельтена жилое здание обошлось Лазареву в 50 000 рублей. Строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее. Позже он продал дома за ту же цену церковному приходу. |

===Попечительство о церкви=== | ===Попечительство о церкви=== | ||

| − | Контроль за сохранностью храма взяла на себя семья Лазаревых в качестве его строителей и попечителей. Иван Лазаревич обратился к архиепископу Иосифу Аргутинскому с просьбой указать священникам содержать храм и хозяйственные пристройки при | + | Контроль за сохранностью храма взяла на себя семья Лазаревых в качестве его строителей и попечителей. Иван Лазаревич обратился к архиепископу [[Иосиф (в миру князь Аргутинский-Долгорукий)|Иосифу Аргутинскому]] с просьбой указать священникам содержать храм и хозяйственные пристройки при нём в надлежащем состоянии. Аргутинский выразил готовность дополнительно выделить людей, письменно известив Лазарева, что велел служителям выполнять все требования и предложения Ивана Лазаревича. |

| − | Лазаревича. | ||

===Хронология важнейших событий=== | ===Хронология важнейших событий=== | ||

| − | * 18 февраля 1780 года армянский архиепископ | + | * 18 февраля 1780 года армянский архиепископ Иосиф (Аргутинский) при участии восьми священников и в присутствии князя [[Потёмкин Григорий Александрович|Г.А. Потемкина-Таврического]] совершил освящение храма во имя великомученицы Екатерины. Церковь стала центром армянской культуры в Петербурге: при ней была открыта типография и национальная школа, действующая и по сей день. |

| − | * В | + | * В 1794-1797 годах перед церковью были выстроены ворота. |

| − | * В 1841 году был произведён первый капитальный ремонт церкви архитектором Л.Ф. Вендрамини. | + | * В 1841 году был произведён первый капитальный ремонт церкви архитектором [[Вендрамини Лев Францевич|Л.Ф. Вендрамини]]. |

* В конце 1858 года была установлена чугунная решетка ворот, отлитая на фабрике Шопена по проекту Н.П. Гребёнки. | * В конце 1858 года была установлена чугунная решетка ворот, отлитая на фабрике Шопена по проекту Н.П. Гребёнки. | ||

* В 1865 году первоначальная башенка была превращена в колокольню для трёх колоколов. | * В 1865 году первоначальная башенка была превращена в колокольню для трёх колоколов. | ||

| − | * В 1887 году художник [[Айвазовский Иван Константинович|И. К. Айвазовский]] подарил общине картину «Христос на Тивериадском озере». | + | * В 1887 году художник [[Айвазовский Иван Константинович|И.К. Айвазовский]] подарил общине картину «Христос на Тивериадском озере». |

| − | * В | + | * В 1900-1906 годах А.И. Таманян произвел новый капитальный ремонт здания, укрепив стены и перекрытия и сделав хоры. |

* В 1915 году из ризницы Большой церкви Зимнего дворца были переданы частицы мощей апостола Фаддея и святого Григория Просветителя. Приход подчинялся Нахичевано-Бессарабскому епископату с центром в Кишинёве. | * В 1915 году из ризницы Большой церкви Зимнего дворца были переданы частицы мощей апостола Фаддея и святого Григория Просветителя. Приход подчинялся Нахичевано-Бессарабскому епископату с центром в Кишинёве. | ||

| − | * В мае 1930 года церковь была закрыта. В | + | * В мае 1930 года церковь была закрыта. В 1931-1934 гг. была разделена перекрытиями. В здании находился штаб ПВО, а после войны — мастерская декораций театра музыкальной комедии. |

* В 1990 году армянская община, обратилась с просьбой о возвращении церкви. 14 марта 1993 года в ней состоялось первое богослужение, после чего началась реставрация. | * В 1990 году армянская община, обратилась с просьбой о возвращении церкви. 14 марта 1993 года в ней состоялось первое богослужение, после чего началась реставрация. | ||

* Полное освящение храма осуществил 12 июля 2000 года Патриарх-католикос всех армян Гарегин II в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. В этот день из Эрмитажа общине были возвращены мощи святого Григория. | * Полное освящение храма осуществил 12 июля 2000 года Патриарх-католикос всех армян Гарегин II в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. В этот день из Эрмитажа общине были возвращены мощи святого Григория. | ||

==Архитектура== | ==Архитектура== | ||

| − | Здание было построено архитектором Ю. М. Фельтеном в глубине участка, в створе им же спроектированных домов № 40 и 42, фасады которых вытянуты по линии Невского проспекта<ref>строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее, возможно, помощником Фельтена | + | Здание было построено архитектором Ю.М. Фельтеном в глубине участка, в створе им же спроектированных домов № 40 и 42, фасады которых вытянуты по линии Невского проспекта<ref><small>строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее, возможно, помощником Фельтена архитектором [[Соколов Егор Тимофеевич|Егором Соколовым]]</small></ref>. Из-за этого и главный фасад церкви неизбежно должен был быть ориентирован на Невский, а главный вход в храм — находиться не с западной, как принято, а с южной стороны. При том, что единственная апсида церкви ориентирована на восток, внутреннее пространство церкви приобретает достаточно сложный характер. |

В основу архитектурного решения фасада зодчий положил те же принципы, которыми он руководствовался и создавая чуть ранее лютеранскую церковь Св. Екатерины на Васильевском острове, но при этом заметно усилил его декоративное оформление, а сам портик получил более сильный вынос и дополнительные боковые стенки, с торцов оформленные пилястрами. Для того чтобы придать большее разнообразие поверхности стены, используются разные формы проёмов: прямоугольные и арочные в первом ярусе и небольшие круглые окошки (сочетающиеся с квадратными филёнками) — во втором. Вместо строгих капителей тосканского ордера здесь в колоннах портика и сдвоенных пилястрах, закрепляющих углы фасада, Фельтен использовал ионические капители «с висюльками», а на стенах между оконными проёмами первого и второго яруса размещены барельефы, воспроизводящие типичный барочный мотив — головки путти в облаках. Ангелочки же водружают крест над входной дверью в храм. Поле фронтона заполняет многофигурная композиция: «Католикос Григор Просветитель свершает крещение царя Трдата III». | В основу архитектурного решения фасада зодчий положил те же принципы, которыми он руководствовался и создавая чуть ранее лютеранскую церковь Св. Екатерины на Васильевском острове, но при этом заметно усилил его декоративное оформление, а сам портик получил более сильный вынос и дополнительные боковые стенки, с торцов оформленные пилястрами. Для того чтобы придать большее разнообразие поверхности стены, используются разные формы проёмов: прямоугольные и арочные в первом ярусе и небольшие круглые окошки (сочетающиеся с квадратными филёнками) — во втором. Вместо строгих капителей тосканского ордера здесь в колоннах портика и сдвоенных пилястрах, закрепляющих углы фасада, Фельтен использовал ионические капители «с висюльками», а на стенах между оконными проёмами первого и второго яруса размещены барельефы, воспроизводящие типичный барочный мотив — головки путти в облаках. Ангелочки же водружают крест над входной дверью в храм. Поле фронтона заполняет многофигурная композиция: «Католикос Григор Просветитель свершает крещение царя Трдата III». | ||

| Строка 33: | Строка 34: | ||

В интерьере главный элемент декора — 20 парных колонн композитного ордера, размещённых по углам подкупольного квадрата и в преддверии алтарной апсиды. Облицованные жёлтым искусственным мрамором, с белыми капителями, они выразительно смотрятся на фоне беломраморных стен. Над колоннами — не прерываясь, по всему периметру помещения — тянется декоративный карниз с дентикулами. | В интерьере главный элемент декора — 20 парных колонн композитного ордера, размещённых по углам подкупольного квадрата и в преддверии алтарной апсиды. Облицованные жёлтым искусственным мрамором, с белыми капителями, они выразительно смотрятся на фоне беломраморных стен. Над колоннами — не прерываясь, по всему периметру помещения — тянется декоративный карниз с дентикулами. | ||

| − | В апсиде выполнена роспись в виде кессонов, а паруса купола украшены изображениями четырех евангелистов. 25 августа 1784 года слева от | + | В апсиде выполнена роспись в виде кессонов, а паруса купола украшены изображениями четырех евангелистов. 25 августа 1784 года слева от алтаря, если смотреть из зальной части, была установлена новая купель из белого итальянского мрамора с крестом и позолоченной дарственной надписью с датой подношения: «Сия святая Купель есть память жителя Нор-Джуги ереванца Маничаренца Аствацатура, сына Маргарова». Купель стала даром известного мецената [[Маничаренц Маргар Аствацатурович|Маргара Маничаренца]]. |

| − | алтаря, если смотреть из зальной части, была установлена новая купель из белого итальянского мрамора с крестом и позолоченной дарственной надписью с датой подношения: «Сия святая Купель есть память жителя Нор-Джуги ереванца Маничаренца Аствацатура, сына Маргарова». Купель стала даром известного мецената [[Маничаренц Маргар Аствацатурович|Маргара Маничаренца]]. | ||

| − | В противоположном углу, справа от алтаря, находится малый престол, по форме и барельефу сходный с купелью. Он был установлен в тот же день 25 августа и | + | В противоположном углу, справа от алтаря, находится малый престол, по форме и барельефу сходный с купелью. Он был установлен в тот же день 25 августа и посвящён «памяти джугинца Григора Шаристаненца, сына Петроса, и его супруги Шушан»<ref><small>Судя по всему, это подношение от родных Ивана Петровича Шаристанова — первого армянского священника в Петербурге</small></ref>. |

==Освящение церкви== | ==Освящение церкви== | ||

| + | Освящение церкви Святой Екатерины (Сурб Катаринэ) и «Слово на освящение» архиепископа Иосифа Аргутинского-Долгорукого происходило по Благословению Католикоса [[Симеон I Ереванци|Симеона I]] и с одобрения армянской элиты Петербурга. | ||

| + | |||

| + | И.Л. Лазарев принял решение в память о «милостях» императрицы Екатерины II освятить храм во имя её небесной покровительницы — Св. великомученицы Екатерины Александрийской (III-IV в.), которую Армянская церковь чтит как вселенскую святую<ref><small>Императрица считала, что Россия должна быть общим домом для всех народов, её населяющих, и оставляла за светской властью право решать вопрос об учреждении храмов любой конфессии. С такой позицией связано издание в 1773 году Сенатом указа «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя всё сиесветским начальствам»</small></ref>. | ||

| + | |||

| + | В пятницу 18 февраля 1780 года украшенная цветами церковь на Невском проспекте была переполнена. Семейство Лазаревых в полном составе, государственные сановники, армянская элита ждали прибытия светлейшего князя [[Потёмкин Григорий Александрович|Г.А. Потемкина]], который на освящении храма представлял государыню<ref><small>Хотя сама Екатерина II не присутствовала на торжественной церемонии, в последующие годы она, как передают устные источники, бывала здесь дважды и заказывала молебны</small></ref>. | ||

| + | |||

| + | Обряд освящения Иосиф Аргутинский совершил при участии ассистировавших ему восьмерых монахов Эчмиадзинского монастыря, по такому случаю приглашённых в столицу. Во время проповеди прозвучало «Слово на освящение Армянской церкви в Санкт-Петербурге, сооруженной во имя святой великомученицы Екатерины, говоренное Иосифом, архиепископом Гайканским, февраля 18 дня 1780 года»<ref><small>Интересно, что архиепископ, выражая благодарность Русской церкви, называет её «Апостольской Российской преславной Церковью»</small></ref>. Аргутинский выражает признательность «преславной стране Российской», Петру Великому и здравствующей государыне Екатерине II, которая «повелела во всех местах империи её, где народ наш обитает, созидать храмы Господни... отверзла нам в Россию врата спасения и во славу которой сей храм наименован». «Чем достойно воздадим приявшим нас на лоно своего милосердия? — вопрошает архиепископ. — Единым, вовек не угасающим жаром благодарности нашей. Утвердим же оную в сем храме... Да возмогут позднейшие наши потомки, здесь принося жертвы Создателю, воспоминать благости монархини, во славу которой сей храм наименован». | ||

| + | |||

| + | Проповедь Аргутинского в русском переводе была издана отдельной брошюрой и роздана присутствующим, а специально для императрицы и царевича Павла изготовили отдельные экземпляры в ценных переплётах. | ||

| + | Сохранился список лиц, сделавших солидные пожертвования церкви Св. Екатерины при её освящении. Приведем их имена: | ||

| + | *[[Лазарев Иван Лазаревич|Ованес Егиазарян]], сын Егиазаряна Егиазара из новоджугинского села Дашт, жена его [[Лазарева Екатерина Ивановна|Катаринэ]], сын их [[Лазарев Артемий Иванович|Арутюн]]; жена Егиазаряна Егиазара — [[Лазарева Анна Екимовна|Нанаджан]]; братья — [[Лазарев Минас Лазаревич|Минас]] и [[Лазарев Еким Лазаревич|Оваким]], [[Лазарев Христофор Лазаревич|Хачик]] (покойный); сестра — [[Сумбатова Анна Лазаревна|Анна]]; Ехисабет и Мариам Егиазарянц; | ||

| + | *Азнуи — дочь Акоба Ивановича Мирзаханяна; | ||

| + | *Симеон Проско; | ||

| + | *Мовсес — священник села Хелтубан Тифлисской губернии; | ||

| + | *Армянский женский монастырь Тифлиса; | ||

| + | *архиепископ Овсеп; | ||

| + | *Гукас — сын Егия Ширванянца. | ||

| − | + | «Армянская церковь, — писал петербургский журнал «Русский магазин», — была первее на острову Васильевском, а в 1780 году построена здесь каменная, при ней три священника». Одним из них был иерей Стефанос (в миру Арутюн) Лорис-Меликов, из грузинских дворян, которого через десять дней после освящения церкви Св. Екатерины архиепископ Иосиф назначил её настоятелем и возвел в сан протоиерея. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | «Армянская церковь, — писал | ||

| − | петербургский журнал «Русский | ||

| − | магазин», — была первее на острову Васильевском, а в 1780 году построена здесь каменная, при ней | ||

| − | три священника». Одним из них | ||

| − | был иерей Стефанос (в миру Арутюн) Лорис-Меликов, из грузинских дворян, которого через десять | ||

| − | дней после освящения церкви Св. | ||

| − | Екатерины архиепископ Иосиф | ||

| − | назначил | ||

| − | в сан протоиерея. | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==Изображения== | ==Изображения== | ||

| Строка 202: | Строка 64: | ||

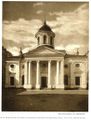

Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург).JPG|Литография Иванова по рис. Садовникова | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург).JPG|Литография Иванова по рис. Садовникова | ||

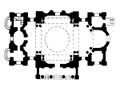

Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)1.jpg|План здания | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)1.jpg|План здания | ||

| − | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)2.jpg|<ref>П. С. Иванов левая сторона Невского проспекта между Михайловской улицей и Армянской церковью. 1835 Фрагмент панорамы левой стороны Невского пр., литографированной по акварели В. С. Садовникова</ref> | + | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)2.jpg|<ref><small>П. С. Иванов левая сторона Невского проспекта между Михайловской улицей и Армянской церковью. 1835 Фрагмент панорамы левой стороны Невского пр., литографированной по акварели В. С. Садовникова</small></ref> |

Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)3.jpg | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)3.jpg | ||

Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)5.jpg|1860-е гг. | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)5.jpg|1860-е гг. | ||

| − | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)4.jpg| | + | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)4.jpg|1903 г. |

Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)6.jpg|Алтарь церкви. Фото 1909 г. | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)6.jpg|Алтарь церкви. Фото 1909 г. | ||

Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)7.jpg|конец 1930-х гг. | Файл:Армянская церковь Святой Екатерины (Санкт-Петербург)7.jpg|конец 1930-х гг. | ||

| Строка 216: | Строка 78: | ||

</gallery> | </gallery> | ||

| + | ==Дома Армянской церкви (Невский пр. 40, 42)== | ||

| + | Памятники архитектуры. Расположены в Санкт-Петербурге, современный адрес — Невский проспект, 40, 42. | ||

| + | |||

| + | В середине XVIII века эту территорию на Невском проспекте занимали императорские конюшни с деревянными домами при ней. 22 мая 1772 г. по личной просьбе ювелира двора её императорского величества, [[Лазарев Иван Лазаревич|И.Л. Лазарева]], и на его же деньги, Екатерина II разрешила построить здесь Армянскую церковь во имя святой Великомученицы Екатерины. | ||

| + | |||

| + | Храм построен в 1771-1775 гг. по проекту [[Фельтен Юрий Матвеевич|Ю.М. Фельтена]], вместе с ним же и доходный дом (№42). Он освящён 18 февраля 1780 г., хотя уже присутствует на плане Сент-Илера, то есть построен за несколько лет до этого. | ||

| + | |||

| + | В 1785 г. И.Л. Лазарев обратился к Екатерине II: "Пустырь другой половины церковной земли будет безобразием в симметрии великолепной столицы, и ежели приступить к исправлению того безобразия, отчего последовать должно немалое всему проспекту украшение..."<ref>Буренина М. С.: «Прогулки по Невскому проспекту». Издательство «Литера», 2003, с. 133</ref>. | ||

| + | |||

| + | По всей видимости, он говорил о строительстве второго церковного дома. В 1794-1798 гг., предположительно архитектором Е. Т. Соколовым, это и было сделано - построен дом №40. В 1800 г. архиепископом [[Иосиф (в миру князь Аргутинский-Долгорукий)|Иосифом]] было заверено завещание, по которому Лазаревым церковные дома передавались его потомкам по мужской линии до четвёртого колена. После этого они должны были перейти в собственность армянской общины. | ||

| + | |||

| + | Дом №40 оставался семейным владением Лазаревых. Здесь жили государственный деятель и предприниматель [[Лазарев Христофор Екимович|Х.Я. Лазарев]], учредитель Лазаревского института в Москве [[Лазарев Еким Лазаревич|Е.Л. Лазарев]], художник, генерал-майор [[Абамелек-Лазарев Семён Давыдович|С.Д. Абамелек-Лазарев]] и его сын археолог [[Абамелек-Лазарев Семён Семёнович|С.С. Абамелек-Лазарев]]. В 1810-х годах в их доме жил князь [[Кочубей Виктор Павлович|В.П. Кочубей]]. В 1823-1835 гг. в доме №42 жил граф [[Сперанский Михаил Михайлович|М.М. Сперанский]]. Известный государственный деятель занимал квартиру в бельэтаже, позже переехал в дворовой флигель этого же дома. Здесь он завершил создание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Литературный салон его дочери Е.М. Фроловой-Багреевой посещали [[Пушкин Александр Сергеевич|А.С. Пушкин]], [[Карамзин Николай Михайлович|Н.М. Карамзин]], [[Жуковский Василий Андреевич|В.А. Жуковский]], [[Вяземский Пётр Андреевич|П.А. Вяземский]], [[Брюллов Александр Павлович|А.П. Брюллов]], М.И. Глинка, [[Тургенев Иван Сергеевич|И.С. Тургенев]], Адам Мицкевич. В 1823-1825 гг. у М.М. Сперанского жил управляющий делами Сибирского комитета [[Батеньков Гавриил Степанович|Гавриил Степанович Батеньков]]. Его часто посещали К.Ф. Рылеев и братья Бестужевы. Под их влиянием Батеньков влился в Северное общество и после восстания декабристов был арестован. | ||

| + | |||

| + | В 1835-1837 гг. дом №42 был перестроен по проекту [[Мельников Авраам Иванович|А.И. Мельникова]], надстроен один этаж. В 1830-х гг. в доме №40 находилась известная тогда кондитерская А. Амбиеля, затем - ресторан И. Л. Излера. С 1854 по 1872 год в доме №42 жил Ф.И. Тютчев. Здесь он написал знаменитое "Умом Россию не понять". В 1860-1863 гг. в доме №40 работала редакция журнала "Библиотека для чтения". С 1878 г. здесь же работали крупный книжный магазин [[Суворин Алексей Сергеевич|А.С. Суворина]], контора газеты "Новое время". В 1899 г. Суворинский магазин переехал в дом №42. | ||

| + | |||

| + | В 1904 г. согласно завещанию И.Л. Лазарева князь С.С. Абамелек-Лазарев передал дом при храме армянскому церковному управлению. В 1906-1909 гг. оба доходных дома были отреставрированы по проекту [[Таманян Александр Иванович|А.И. Таманяна]]. Тогда же была установлена решётка входных дверей в церковь. В начале XX века в доме №42 работал Русско-французский коммерческий банк. | ||

| + | |||

| + | В советское время в доме №42 располагались контора "Петрогосиздата" (впоследствии "Ленгиза"), военкомат Куйбышевского района. Театральная касса и почтовое отделение работают здесь и сейчас. | ||

| + | |||

| + | В настоящее время в доме №40 работает Комитет по культуре Администрации Санкт-Петербурга. До настоящего времени сохранилась отделка интерьеров этого дома, где наиболее интересен Белый зал. | ||

| + | |||

| + | =Библиография= | ||

| + | *Հաւատամք Հաւատամք Аватамк. Веруем №№ 1-2. 2022 | ||

==Сноски== | ==Сноски== | ||

[[Категория:Церкви, построенные Лазаревыми (Абамелек-Лазаревыми) в Петербурге]] | [[Категория:Церкви, построенные Лазаревыми (Абамелек-Лазаревыми) в Петербурге]] | ||

| + | [[Категория:Абамелек-Лазаревы]] | ||

| + | [[Категория:Благотворители]] | ||

| + | [[Категория:История рода Лазаревых]] | ||

| + | [[Категория:Церковные дела]] | ||

| + | [[Категория:Из истории армян России]] | ||

| + | [[Категория:Из истории русско-армянских отношений]] | ||

| + | [[Категория:Священнослужители]] | ||

Текущая версия на 10:41, 13 июня 2024

Церковь Святой Екатерины (арм. Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Կատարինե եկեղեցի) — храм Армянской апостольской церкви в Санкт-Петербурге.

Расположен по адресу Невский проспект, д. 40-42.

Содержание

История

Первое прошение о постройке армянской церкви от архимандрита Минаса было подано в 1714 году, но было отклонено властями. Только 25 сентября (6 октября) 1725 года столичная община, насчитывавшая 30 дворов, получила согласие Синода на открытие молитвенного дома в деревянном здании на 3-й линии Васильевского острова. В январе 1740 года Лука Ширванов получил разрешение построить «церковь армянскую небольшую каменную своим иждивением». Но после смерти Анны Иоанновны строительство прекратилось.

В соответствии с манифестом, изданным в июле 1763 года, о свободном отправлении церковных обрядов всеми народами, поселившимися в России, в обеих столицах были отведены места под строение иноверческих церквей и причастных к ним зданий.

22 мая (2 июня) 1770 года по челобитной главы армянской общины И. Л. Лазарева «с прочими армянами» последовало устное повеление Екатерины II «дозволить им построить в Петербурге церковь». Место для церкви было отведено на участке бывшей Малой придворной конюшни.

Работы велись по проекту Ю.М. Фельтена достаточно быстро и уже в 1772 году церковь была освящена. Её строительство обошлось в 33 тыс. рублей. На сооружение храма И.Л. Лазарев лично пожертвовал 30 тыс. рублей, на которые и была сооружена церковь в соответствии с парадным великолепием центра столицы. За такую услугу общиной было позволено ему возвести на церковной земле свой собственный дом с южной стороны в линию с застройкой проспекта (Невском пр., 42). Выстроенное по проекту Фельтена жилое здание обошлось Лазареву в 50 000 рублей. Строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее. Позже он продал дома за ту же цену церковному приходу.

Попечительство о церкви

Контроль за сохранностью храма взяла на себя семья Лазаревых в качестве его строителей и попечителей. Иван Лазаревич обратился к архиепископу Иосифу Аргутинскому с просьбой указать священникам содержать храм и хозяйственные пристройки при нём в надлежащем состоянии. Аргутинский выразил готовность дополнительно выделить людей, письменно известив Лазарева, что велел служителям выполнять все требования и предложения Ивана Лазаревича.

Хронология важнейших событий

- 18 февраля 1780 года армянский архиепископ Иосиф (Аргутинский) при участии восьми священников и в присутствии князя Г.А. Потемкина-Таврического совершил освящение храма во имя великомученицы Екатерины. Церковь стала центром армянской культуры в Петербурге: при ней была открыта типография и национальная школа, действующая и по сей день.

- В 1794-1797 годах перед церковью были выстроены ворота.

- В 1841 году был произведён первый капитальный ремонт церкви архитектором Л.Ф. Вендрамини.

- В конце 1858 года была установлена чугунная решетка ворот, отлитая на фабрике Шопена по проекту Н.П. Гребёнки.

- В 1865 году первоначальная башенка была превращена в колокольню для трёх колоколов.

- В 1887 году художник И.К. Айвазовский подарил общине картину «Христос на Тивериадском озере».

- В 1900-1906 годах А.И. Таманян произвел новый капитальный ремонт здания, укрепив стены и перекрытия и сделав хоры.

- В 1915 году из ризницы Большой церкви Зимнего дворца были переданы частицы мощей апостола Фаддея и святого Григория Просветителя. Приход подчинялся Нахичевано-Бессарабскому епископату с центром в Кишинёве.

- В мае 1930 года церковь была закрыта. В 1931-1934 гг. была разделена перекрытиями. В здании находился штаб ПВО, а после войны — мастерская декораций театра музыкальной комедии.

- В 1990 году армянская община, обратилась с просьбой о возвращении церкви. 14 марта 1993 года в ней состоялось первое богослужение, после чего началась реставрация.

- Полное освящение храма осуществил 12 июля 2000 года Патриарх-католикос всех армян Гарегин II в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. В этот день из Эрмитажа общине были возвращены мощи святого Григория.

Архитектура

Здание было построено архитектором Ю.М. Фельтеном в глубине участка, в створе им же спроектированных домов № 40 и 42, фасады которых вытянуты по линии Невского проспекта[1]. Из-за этого и главный фасад церкви неизбежно должен был быть ориентирован на Невский, а главный вход в храм — находиться не с западной, как принято, а с южной стороны. При том, что единственная апсида церкви ориентирована на восток, внутреннее пространство церкви приобретает достаточно сложный характер.

В основу архитектурного решения фасада зодчий положил те же принципы, которыми он руководствовался и создавая чуть ранее лютеранскую церковь Св. Екатерины на Васильевском острове, но при этом заметно усилил его декоративное оформление, а сам портик получил более сильный вынос и дополнительные боковые стенки, с торцов оформленные пилястрами. Для того чтобы придать большее разнообразие поверхности стены, используются разные формы проёмов: прямоугольные и арочные в первом ярусе и небольшие круглые окошки (сочетающиеся с квадратными филёнками) — во втором. Вместо строгих капителей тосканского ордера здесь в колоннах портика и сдвоенных пилястрах, закрепляющих углы фасада, Фельтен использовал ионические капители «с висюльками», а на стенах между оконными проёмами первого и второго яруса размещены барельефы, воспроизводящие типичный барочный мотив — головки путти в облаках. Ангелочки же водружают крест над входной дверью в храм. Поле фронтона заполняет многофигурная композиция: «Католикос Григор Просветитель свершает крещение царя Трдата III».

В интерьере главный элемент декора — 20 парных колонн композитного ордера, размещённых по углам подкупольного квадрата и в преддверии алтарной апсиды. Облицованные жёлтым искусственным мрамором, с белыми капителями, они выразительно смотрятся на фоне беломраморных стен. Над колоннами — не прерываясь, по всему периметру помещения — тянется декоративный карниз с дентикулами.

В апсиде выполнена роспись в виде кессонов, а паруса купола украшены изображениями четырех евангелистов. 25 августа 1784 года слева от алтаря, если смотреть из зальной части, была установлена новая купель из белого итальянского мрамора с крестом и позолоченной дарственной надписью с датой подношения: «Сия святая Купель есть память жителя Нор-Джуги ереванца Маничаренца Аствацатура, сына Маргарова». Купель стала даром известного мецената Маргара Маничаренца.

В противоположном углу, справа от алтаря, находится малый престол, по форме и барельефу сходный с купелью. Он был установлен в тот же день 25 августа и посвящён «памяти джугинца Григора Шаристаненца, сына Петроса, и его супруги Шушан»[2].

Освящение церкви

Освящение церкви Святой Екатерины (Сурб Катаринэ) и «Слово на освящение» архиепископа Иосифа Аргутинского-Долгорукого происходило по Благословению Католикоса Симеона I и с одобрения армянской элиты Петербурга.

И.Л. Лазарев принял решение в память о «милостях» императрицы Екатерины II освятить храм во имя её небесной покровительницы — Св. великомученицы Екатерины Александрийской (III-IV в.), которую Армянская церковь чтит как вселенскую святую[3].

В пятницу 18 февраля 1780 года украшенная цветами церковь на Невском проспекте была переполнена. Семейство Лазаревых в полном составе, государственные сановники, армянская элита ждали прибытия светлейшего князя Г.А. Потемкина, который на освящении храма представлял государыню[4].

Обряд освящения Иосиф Аргутинский совершил при участии ассистировавших ему восьмерых монахов Эчмиадзинского монастыря, по такому случаю приглашённых в столицу. Во время проповеди прозвучало «Слово на освящение Армянской церкви в Санкт-Петербурге, сооруженной во имя святой великомученицы Екатерины, говоренное Иосифом, архиепископом Гайканским, февраля 18 дня 1780 года»[5]. Аргутинский выражает признательность «преславной стране Российской», Петру Великому и здравствующей государыне Екатерине II, которая «повелела во всех местах империи её, где народ наш обитает, созидать храмы Господни... отверзла нам в Россию врата спасения и во славу которой сей храм наименован». «Чем достойно воздадим приявшим нас на лоно своего милосердия? — вопрошает архиепископ. — Единым, вовек не угасающим жаром благодарности нашей. Утвердим же оную в сем храме... Да возмогут позднейшие наши потомки, здесь принося жертвы Создателю, воспоминать благости монархини, во славу которой сей храм наименован».

Проповедь Аргутинского в русском переводе была издана отдельной брошюрой и роздана присутствующим, а специально для императрицы и царевича Павла изготовили отдельные экземпляры в ценных переплётах.

Сохранился список лиц, сделавших солидные пожертвования церкви Св. Екатерины при её освящении. Приведем их имена:

- Ованес Егиазарян, сын Егиазаряна Егиазара из новоджугинского села Дашт, жена его Катаринэ, сын их Арутюн; жена Егиазаряна Егиазара — Нанаджан; братья — Минас и Оваким, Хачик (покойный); сестра — Анна; Ехисабет и Мариам Егиазарянц;

- Азнуи — дочь Акоба Ивановича Мирзаханяна;

- Симеон Проско;

- Мовсес — священник села Хелтубан Тифлисской губернии;

- Армянский женский монастырь Тифлиса;

- архиепископ Овсеп;

- Гукас — сын Егия Ширванянца.

«Армянская церковь, — писал петербургский журнал «Русский магазин», — была первее на острову Васильевском, а в 1780 году построена здесь каменная, при ней три священника». Одним из них был иерей Стефанос (в миру Арутюн) Лорис-Меликов, из грузинских дворян, которого через десять дней после освящения церкви Св. Екатерины архиепископ Иосиф назначил её настоятелем и возвел в сан протоиерея.

Изображения

Дома Армянской церкви (Невский пр. 40, 42)

Памятники архитектуры. Расположены в Санкт-Петербурге, современный адрес — Невский проспект, 40, 42.

В середине XVIII века эту территорию на Невском проспекте занимали императорские конюшни с деревянными домами при ней. 22 мая 1772 г. по личной просьбе ювелира двора её императорского величества, И.Л. Лазарева, и на его же деньги, Екатерина II разрешила построить здесь Армянскую церковь во имя святой Великомученицы Екатерины.

Храм построен в 1771-1775 гг. по проекту Ю.М. Фельтена, вместе с ним же и доходный дом (№42). Он освящён 18 февраля 1780 г., хотя уже присутствует на плане Сент-Илера, то есть построен за несколько лет до этого.

В 1785 г. И.Л. Лазарев обратился к Екатерине II: "Пустырь другой половины церковной земли будет безобразием в симметрии великолепной столицы, и ежели приступить к исправлению того безобразия, отчего последовать должно немалое всему проспекту украшение..."[7].

По всей видимости, он говорил о строительстве второго церковного дома. В 1794-1798 гг., предположительно архитектором Е. Т. Соколовым, это и было сделано - построен дом №40. В 1800 г. архиепископом Иосифом было заверено завещание, по которому Лазаревым церковные дома передавались его потомкам по мужской линии до четвёртого колена. После этого они должны были перейти в собственность армянской общины.

Дом №40 оставался семейным владением Лазаревых. Здесь жили государственный деятель и предприниматель Х.Я. Лазарев, учредитель Лазаревского института в Москве Е.Л. Лазарев, художник, генерал-майор С.Д. Абамелек-Лазарев и его сын археолог С.С. Абамелек-Лазарев. В 1810-х годах в их доме жил князь В.П. Кочубей. В 1823-1835 гг. в доме №42 жил граф М.М. Сперанский. Известный государственный деятель занимал квартиру в бельэтаже, позже переехал в дворовой флигель этого же дома. Здесь он завершил создание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Литературный салон его дочери Е.М. Фроловой-Багреевой посещали А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, А.П. Брюллов, М.И. Глинка, И.С. Тургенев, Адам Мицкевич. В 1823-1825 гг. у М.М. Сперанского жил управляющий делами Сибирского комитета Гавриил Степанович Батеньков. Его часто посещали К.Ф. Рылеев и братья Бестужевы. Под их влиянием Батеньков влился в Северное общество и после восстания декабристов был арестован.

В 1835-1837 гг. дом №42 был перестроен по проекту А.И. Мельникова, надстроен один этаж. В 1830-х гг. в доме №40 находилась известная тогда кондитерская А. Амбиеля, затем - ресторан И. Л. Излера. С 1854 по 1872 год в доме №42 жил Ф.И. Тютчев. Здесь он написал знаменитое "Умом Россию не понять". В 1860-1863 гг. в доме №40 работала редакция журнала "Библиотека для чтения". С 1878 г. здесь же работали крупный книжный магазин А.С. Суворина, контора газеты "Новое время". В 1899 г. Суворинский магазин переехал в дом №42.

В 1904 г. согласно завещанию И.Л. Лазарева князь С.С. Абамелек-Лазарев передал дом при храме армянскому церковному управлению. В 1906-1909 гг. оба доходных дома были отреставрированы по проекту А.И. Таманяна. Тогда же была установлена решётка входных дверей в церковь. В начале XX века в доме №42 работал Русско-французский коммерческий банк.

В советское время в доме №42 располагались контора "Петрогосиздата" (впоследствии "Ленгиза"), военкомат Куйбышевского района. Театральная касса и почтовое отделение работают здесь и сейчас.

В настоящее время в доме №40 работает Комитет по культуре Администрации Санкт-Петербурга. До настоящего времени сохранилась отделка интерьеров этого дома, где наиболее интересен Белый зал.

Библиография

- Հաւատամք Հաւատամք Аватамк. Веруем №№ 1-2. 2022

Сноски

- ↑ строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее, возможно, помощником Фельтена архитектором Егором Соколовым

- ↑ Судя по всему, это подношение от родных Ивана Петровича Шаристанова — первого армянского священника в Петербурге

- ↑ Императрица считала, что Россия должна быть общим домом для всех народов, её населяющих, и оставляла за светской властью право решать вопрос об учреждении храмов любой конфессии. С такой позицией связано издание в 1773 году Сенатом указа «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя всё сиесветским начальствам»

- ↑ Хотя сама Екатерина II не присутствовала на торжественной церемонии, в последующие годы она, как передают устные источники, бывала здесь дважды и заказывала молебны

- ↑ Интересно, что архиепископ, выражая благодарность Русской церкви, называет её «Апостольской Российской преславной Церковью»

- ↑ П. С. Иванов левая сторона Невского проспекта между Михайловской улицей и Армянской церковью. 1835 Фрагмент панорамы левой стороны Невского пр., литографированной по акварели В. С. Садовникова

- ↑ Буренина М. С.: «Прогулки по Невскому проспекту». Издательство «Литера», 2003, с. 133